Circa un anno fa, prima di abbandonare FriendFeed, segnalai uno strano errore su Google Maps. Una ferrovia fantasma, che secondo le mappe avrebbe dovuto collegare la stazione di Piazza Euclide con la stazione Valle Aurelia.

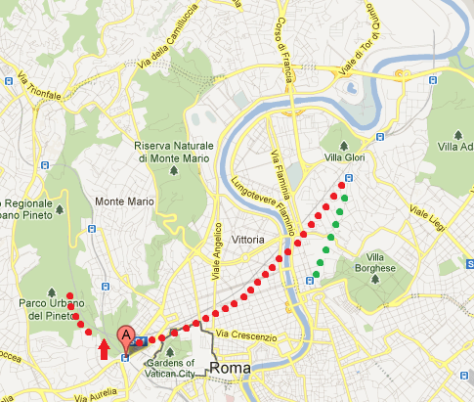

Per evidenziarla, accanto al tratto grigio che Google Maps utilizza per le ferrovie, tratteggiai una linea rossa. Con una linea verde, evidenziai il tracciato reale della prosecuzione dei binari verso Piazzale Flaminio, che la mappa aveva invece dimenticato.

Su FriendFeed partì il classico thread in cui tutti avanzarono le varie ipotesi sul perché di un errore così marchiano. Alla fine convenimmo che si trattò non di una svista, ma di una evidente negligenza di chi aveva preparato il file originale con il CAD a due dimensioni. Qualcuno che forse si era trovato in difficoltà nell’elaborare le mappe originali a disposizione, non avendo capito che dopo Piazza Euclide quella linea prosegue in sotterranea fino al Capolinea, e cioè Piazzale Flaminio.

Non solo per scrivere una mappa, ma anche per leggerla correttamente, sono infatti necessarie minime nozioni di cartografia. E non si può certo pretendere che un servizio gratuito come quello offerto da Google lo affidi sempre a persone esperte delle reti di trasporto di ogni città del mondo, o addirittura a una persona del luogo. Si chiama “best effort”, e in molti casi “best effort is good enough”. Magari, però, si può pretendere che queste persone non si inventino, col solo scopo di collegare due linee su una mappa, una ferrovia inesistente dall’oggi al domani, come accadde in quel caso.

A Mountain View si devono essere resi conto che questi errori non sono casi isolati. Infatti, da qualche tempo è disponibile un tool, chiamato “Google Maps Maker” che permette di segnalare tutte le inesattezze, interagendo coi gestori di Google Maps, per ottenere rapidamente delle correzioni. Ciò che mi affrettai a fare, ottenendo una sequenza di correzioni persino più fantasiose dell’errore originario. Guardate, per esempio, questo utilissimo “doppio traforo” della collina di Monte Mario, che naturalmente parte sempre dalla minuscola stazione di Piazza Euclide a cui evidentemente gli incolpevoli ragazzi di Google Maps sono per qualche motivo molto affezionati.

Oppure, questo fondamentale raccordo di penetrazione ferroviaria attraverso le mura vaticane (ce n’è già uno poco più a sud, in realtà, e mi pare già più che sufficiente).

La sensazione è che a Google Maps abbiano una qualche idiosincrasia per le stazioni di testa. Eppure, a volte, le ferrovie finiscono, non devono per forza essere collegate con AutoCad. Non ci sarebbe nemmeno troppo da incavolarsi, se certe segnalazioni provenienti da chi – come dire – in quelle città ci abita non venissero respinte con messaggi del genere.

Ora, il fatto che Google affidi al suo Reviewer “Karuna” una tale autorità sulle ferrovie del quadrante nord ovest di Roma credo la dica lunga sull’equivoco che ancora circonda termini come “crowdsourcing” e “best effort”.

Il fatto di affidare all’intelligenza collettiva l’autocorrezione di un servizio non può essere l’alibi per nascondere altre lacune del servizio, che col crowdsourcing non hanno nulla a che vedere. Esistono servizi, come Wikipedia, che si fondano sul crowdsourcing e ammettono di non poter andare oltre un “best effort” (per le ovvie differenze rispetto alle enciclopedie professionali), ma offrono un servizio che è ritenuto ragionevolmente sufficiente per milioni di persone. Tra l’altro, su una enciclopedia tradizionale non troverai mai una voce così completa e aggiornata su personaggi che appartengono alla cultura popolare, ma che la Treccani giustamente ignora.

Per la cronaca, alla fine – e dopo immani fatiche di gente che quei treni li prende per davvero – siamo riusciti a convincere Big G a togliere le varie mostruosità che si erano sovrapposte nei mesi ed avere una mappa ragionevolmente esatta. Meno male.

Forse sarà una nuova Blogfest, e non lo dico solo per il fatto che si svolga a Rimini, per quanto ciò possa facilitare la logistica ed ampliare notevolmente la platea.

Forse sarà una nuova Blogfest, e non lo dico solo per il fatto che si svolga a Rimini, per quanto ciò possa facilitare la logistica ed ampliare notevolmente la platea.