Sul treno Pisa-Roma, di ritorno dall’Internet Festival che si è appena concluso nella città toscana, cerco un bandolo nella matassa dei pensieri razionali e delle sensazioni grezze, con una preferenza per queste ultime, che quest’ennesimo raduno di Web Tellers (è l’unica definizione che mi pare in grado di accomunarli) mi ha lasciato nello zaino.

I festival sul web, è indubbio, si stanno affollando. Ce ne sono così tanti che si inizia a guardare con preoccupazione a certi momenti “pregiati” del calendario (settembre-ottobre e maggio-giugno), con tanto di lotte di posizionamento per occupare la settimana più utile e i primi, inevitabili fenomeni di sovrapposizione.

Non c’è da stupirsi per questa rincorsa: da un lato gli sponsor privati cominciano a “mettere i paletti” e a fidelizzare il proprio brand su alcune iniziative “storiche”, pensando di poter capitalizzare sulla primigenia, e non sempre con molto costrutto. Dall’altro sono ormai nel “loop” le amministrazioni locali, e in particolare quelle che per diverse ragioni (maggiori risorse o reale e meditata scelta strategica, o una combinazione delle due) decidono di finanziare con soldi prevalentemente pubblici la propria “settimana del web”, a vario titolo o con tagli diversi.

A quest’ultima categoria di iniziative appartiene, come del resto l’ottimo Medioera (organizzato lo scorso Luglio dalla provincia di Viterbo), anche l’arioso e apparentemente indefinito festival pisano, giunto quest’anno alla seconda edizione ma solo da quest’anno curato dalla Fondazione Sistema Toscana.

A Pisa abbiamo vissuto un festival finanziato prevalentemente con denaro pubblico dunque, anche se alcuni sponsor di non trascurabile peso facevano bella mostra di sè negli stand e sui materiali. Dico subito, a scanso di equivoci, che laicamente e dal mio soggettivissimo punto di vista di semplice fruitore, il festival mi è piaciuto più di qualsiasi altro evento organizzato quest’anno nel nostro Paese.

A Pisa abbiamo vissuto un festival finanziato prevalentemente con denaro pubblico dunque, anche se alcuni sponsor di non trascurabile peso facevano bella mostra di sè negli stand e sui materiali. Dico subito, a scanso di equivoci, che laicamente e dal mio soggettivissimo punto di vista di semplice fruitore, il festival mi è piaciuto più di qualsiasi altro evento organizzato quest’anno nel nostro Paese.

Ma prima di spiegare perchè, vorrei tornare su questa oziosa forzatura della dicotomia pubblico-privato, che torna sempre più di frequente nelle discussioni delle “cerchia” che si muove in primo piano e con le stesse dinamiche, indipendentemente dal mutare della texture dello sfondo (dalla Rocca di Riva del Garda alle ormai consolidate location delle grandi aree metropolitane).

A Pisa ho avvertito molte critiche, spesso gratuite, provenienti da addetti ai lavori di primissima fascia, persone che stimo per la loro competenza e professionalità e che ormai da una decina d’anni mi trovo ad incontrare in occasioni simili (dai barcamp in poi, diciamo). Ecco, mi spiace rilevare che in queste critiche ho letto più la volontà di far pagare una sorta di noviziato agli “ultimi arrivati” – gli organizzatori del festival, appunto – che uno sforzo “laico” di capire che cosa essi avessero in mente, che cosa volessero lasciarci nel cuore e nella testa dopo queste 4 giornate, a prescindere dalle ovvie rigidità che legano le aspettative all’esperienza, se non addirittura un cliente ad un fornitore.

Dietro queste critiche il messaggio di fondo sembra essere “se i soldi sono pubblici, sono sprecati, perchè non possono che essere affidati a persone incompetenti” . Ebbene, io credo che questo tipo di associazione sia poco più che un riflesso condizionato che risponde a uno sterile pregiudizio.

Potrà anche esserci del vero – perchè “il diavolo è nei dettagli” – nelle parole di chi sottolinea l’imprecisione della segnaletica e dei materiali, l’eccessivo affollamento di eventi in contemporanea, l’inadeguatezza di certe location, la composizione di panel che hanno relatori di prima fascia mescolati a personaggi semisconosciuti, o che per le ragioni più disparate a ciascuno di noi risultano tristemente conosciuti, come se tra i vari oneri dell’organizzazione vi fosse anche quello di bilanciare i rapporti tra clan, amicizie, inimicizie e orientamenti ideologici di varia natura, e via criticando.

Ora, io credo si possa affermare con ragionevole serenità che nessuna di queste osservazioni aggiunga assolutamente nulla sul tema davvero centrale, che è un altro: qual è l’obiettivo di un evento come questo? accontentare i clienti? gli sponsor? le istituzioni? l’università? o forse, banalmente, lasciare a chi il festival lo fruisce (in larghissima misura studenti), qualche traccia di quella cultura digitale che che negli ultimi anni stiamo alacremente distruggendo, affogandola nella nostra necessità di rivendicare una presunta e neonata “professionalità”? O, peggio, come accade a molti miei coetanei, traghettare la nostra competenza “cartacea” (qualcuno una volta la definiva “parolaia”) nel mondo digitale, come se le logiche di contenuto fossero le stesse, come se certi “capisaldi” cosituissero davvero l’imprescindibile punto di partenza?

E’ buffo, perchè molte delle pecche che rileviamo oggi una volta le consideravamo fenomeni romantici, tipici di una transizione, di un'”era dei pionieri”. Ciò che oggi chiamiamo “disorganizzazione”, ai tempi, la chiamavamo serendipity, per il semplice fatto che allora, gli eventi, li organizzavamo noi, da soli, con le nostre risorse, ed eravamo i primi. E ci lamentavamo proprio perchè il “pubblico” (e non le aziende, che avrebbero “comprato” la nostra verginità) non ci aiutava, non ci capiva, era sempre in ritardo. Ma non appena ci siamo felicemente riposizionati siamo tornati ad essere più realisti dei Re, perdendo ogni stilla dell’entusiasmo e di quella “ingenuità” iniziale che oggi ci spedisce dritti dritti al ritorno all’alveo, in perfetto stile “Business International”.

E nel frattempo, tra le altre cose, abbiamo scoperto che quando organizziamo un evento è più facile essere giudicati sui pochi parametri che i nostri interlocutori comprendono: la “cura della segnaletica”, la “coerenza dei relatori”, e via banalizzando. Finendo così per assecondare qualsiasi iniziativa pubblica alle logiche di sempre, i criteri “necessari”, semplicemente perchè più vendibili ai nostri “clienti”, che sono ormai le aziende che ci mettono i soldi. E perdendo così di vista la nostra responsabilità di ex-pionieri, che poi è quella di dar vita a una rottura, a un filone davvero indipendente, quello delle culture digitali che permettono di creare nuove aspettative, compresa la capacità di stupirci con un necessario – se mi perdonate il gioco di parole – clima di “non necessarietà”.

Per riassumere: continuando così, nell’asfittico calendario di cui sopra, ci sarà sempre meno spazio per i tanti eventi realmente “partecipati”, perchè nell’inseguire pedissequamente la logica del “se c’è, è perchè è monetizzato” (ove la monetizzazione è solo una delle possibili forme di remunerazione) finiremo per non essere più remunerati con le idee, con le esperienze, con il networking che solo dopo, dentro di noi e dentro la Rete, diventano competenze davvero monetizzabili.

Per fare un parallelo, se io stessi scrivendo questo post con l’obiettivo di monetizzare il mio blog, sarebbe già infinitamente troppo lungo: avrei dovuto scrivere al massimo venti righe, meglio se ricolme di link. Sfortunatamente per i liberisti orizzontali, può anche capitare che a qualcuno interessi esprimere compiutamente il proprio pensiero (ed essere gratificato dal valore della discussione che lo spunto genererà). Ed è per questo che non sono affatto preoccupato dai cali di attenzione, ma dalla necessità di argomentare e mettere nuovi problemi sul tavolo, a disposizione di chi si riterrà interessato.

Tornando a Pisa, questo festival, forse proprio per il fatto di non essere troppo assillato dal rapporto profit/loss, ha potuto mettere sul tavolo tante questioni, senza dover scendere a compromessi, nella consapevolezza che “ogni issue ha un suo mercato” il che è infinitamente preferibile alla coda lunga delle opinioni secondo cui “ogni opinione – compresa quella degli scettici ad orologeria – ha un suo mercato”.

E’ forse solo grazie all’approccio “laico” rispetto agli snobisti e ai disillusi per tutte le stagioni che a Pisa è stato possibile ascoltare Mariann, che ha parlato delle rispettabilissime motivazioni dei molti che decidono coscientemente di cancellarsi da Facebook, seguire il meraviglioso Salvatore nel suo struggente e visionario appello alla rete, approfondire temi spinosi come quello dei dati personali in un programma che prima di giudicare “troppo affollato” definirei, semplicemente, ricco. Ricco delle sue diversità, delle sue incoerenze, della sua incoscienza nel non dover preoccuparsi di chi è amico di chi, di cosa è rapidamente passato di moda, di quali sono le nuovissime buzzwords ascoltate la settimana prima, magari da quelli che ormai parlano di 4.0 e di “nuovo umanesimo”.

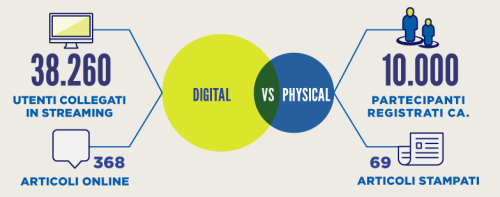

Non possiamo infine dimenticare che la riuscita di un evento non si misura solo durante o immediatamente dopo. Anche se i numeri sono già impressionanti, un festival come questo va valorizzato anche e soprattutto per i contenuti che hanno un ciclo di vita potenziale ben più lungo. Ed è dai tempi di Words, World, Web che a In Toscana l’hanno capito, mandando in streaming (con un servizio che ha funzionato a puntino, anche da 12 location in contemporanea) tutte le conferenze, che saranno rese disponibili successivamente, on demand.

Personalmente, nelle due occasioni in cui ho participato come relatore (un Keynote Speech sulla Content Curation – il prezi è qui – e il dibattito sulla nuova informazione “Dalla Carta a Twitter“, moderato da Luca Alagna) ho avuto ottimi riscontri sia dalla platea che dalla Rete, con domande e osservazioni molto più utili rispetto a tante occasioni con un “vissuto” più consistente.

Comincio a sospettare che sia proprio il “vissuto storico” a iniziare a pesare come un fardello su parecchie di queste manifestazioni, con una costante opera di corrosione e drenaggio dell’entusiasmo di chi ci lavora prima, durante e dopo. E lo dico a ragion veduta, dopo aver ammirato la passione e la pazienza di persone come Ivo Riccio, Costanza Giovannini, Marzia Cerrai e naturalmente Adriana De Cesare che ci hanno accompagnato in queste quattro lunghissime e meravigliose giornate.

Nella sua “Amaca” di oggi, che mi permetto di pubblicare qui sopra nonostante la minacciosa dicitura “Riproduzione Riservata” (appellandomi l’art. 10 della Convenzione di Berna per i fini di discussione), Michele Serra sostiene che l’aumento degli spettatori al cinema (+6% nel 2013) sarebbe un dato sufficiente per smentire non solo la crisi del cinema in sala, ma anche dei giornali, dei libri, della televisione a vantaggio del presunto “web social-cannibalizzante” che come sappiamo tormenta da qualche tempo i sonni dell’autore.

Nella sua “Amaca” di oggi, che mi permetto di pubblicare qui sopra nonostante la minacciosa dicitura “Riproduzione Riservata” (appellandomi l’art. 10 della Convenzione di Berna per i fini di discussione), Michele Serra sostiene che l’aumento degli spettatori al cinema (+6% nel 2013) sarebbe un dato sufficiente per smentire non solo la crisi del cinema in sala, ma anche dei giornali, dei libri, della televisione a vantaggio del presunto “web social-cannibalizzante” che come sappiamo tormenta da qualche tempo i sonni dell’autore.