Ebbene sì, mi tocca parlare ancora della RAI. Ma stavolta non è per scongiurare con una petizione la cancellazione dei video d’archivio da YouTube, o per parlare di OTT-TV, Social TV, modelli di business e altri temi poco estivi.

No, questo è proprio un post sentimentalista, di quelli che si scrivono sotto l’ombrellone ripescando nei propri ricordi e nei propri istinti primari. Il motivo di questa struggenza agostana è che la RAI, per un verso e per un altro, negli ultimi tempi è tornata far parte della mia vita, dopo qualche doloroso anno di “ok, ma restiamo amici”. E questo tipo di ritorni di fiamma, per uno che si spaccia per un freddo studioso degli ecosistemi dei media, può avere effetti collaterali dirompenti da un punto di vista emotivo.

Ripensandoci, il punto è che l’aver studiato la RAI e le sue evoluzioni, prima per gioco e poi anche per lavoro, è stata solo l’ovvia conseguenza di un mio desiderio infantile, e cioè un mondo in cui le persone – alla radio e alla televisione – avrebbero visto e ascoltato le cose più belle (sì, ho scritto proprio “più belle”, non a caso ho usato l’aggettivo “infantile”), e non quelle decise da un responsabile marketing della Findus.

Il che sposta da sempre la mia attenzione molto più sull’evoluzione delle radio e delle televisioni pubbliche, nel mondo, rispetto alle varie aziende televisive private, per le quali la missione è ovviamente e legittimamente fare profitti, a prescindere dal valore del contenuto.

Come ben sappiamo la RAI, negli ultimi anni, complici una serie di vicende politico-economiche più o meno note a tutti, ha finito per costituire una versione “sfigata” della televisione privata sia nel modello di business sia, come conseguenza, nella tipologia dei contenuti, allontanandosi notevolmente da questo tipo di utopia alla quale – almeno idealmente – il contratto di servizio sembra tutt’ora ispirarsi.

Lo scopo di chi ha indirizzato questa ormai trentennale deriva era precisamente e consapevolmente quello di far vincere il privato. E’ il privato, infatti, ad aver potuto in Italia operare in una sostanziale condizione di monopolio, e tutta l’operazione è stata resa ancora più facile dal sostanziale e tutt’ora perdurante dominio di un solo soggetto su tutta la raccolta pubblicitaria televisiva. Un dominio che permette a costui di stabilire non solo quali prodotti esistono, ma anche quali politici sono ancora in vita, quali fatti avvengono, quali problemi affligono il paese e quali sono le soluzioni a tali problemi. Se non abiliti quel modello, se non rispetti quel vincolo non vai in TV, quindi per gli italiani semplicemente non esisti.

Ora, io sono ben consapevole dell’argomento che qualcuno potrà opporre rispetto a questa premessa. Prima ancora di stabilire quale sia la missione di un servizio pubblico, e se davvero di un servizio pubblico radiotelevisivo vi sia bisogno, chi può salire su un piedistallo e stabilire cosa è un contenuto di valore e cosa non lo è? Non è forse questo intervento pretenzioso ad opera di una presunta élite intellettuale nel libero mercato dei contenuti a costituire in linea di principio l’infrazione di una libertà fondamentale dell’individuo, quella di nutrirsi dei contenuti (e dei valori) che vogliamo, proprio come ognuno ha il diritto di saccheggiare gli scaffali di junk food nei bar e nei supermercati?

Ecco, c’è un problemino. Questi ultimi trent’anni hanno dimostrato che questo argomento è tutt’altro che ineccepibile, e ce lo dicono in primis i desolanti dati sull’analfabetismo di ritorno. Semmai tale tesi ha costituito l’alibi perfetto che ha permesso alla televisione pubblica di svuotarsi di tutto quel racconto dell’Italia e del mondo che grandissimi professionisti, almeno fino a tutti gli anni ’80, hanno provato a riversare nelle case degli italiani. Creando un linguaggio e persino una lingua comune, per cominciare, ma anche tanti motivi per stare insieme, per non guardarsi sempre e comunque in cagnesco sul pianerottolo, come pare oggi, nei tempi della crisi di sistema e dell’inevitabile, quotidiana “guerra dei poveri”.

E l’essere stati capaci, per tanti anni, di far scoprire agli italiani la cultura, il teatro, il cinema e persino di dare una rappresentazione alta della politica, al fianco di un intrattenimento leggero ma sempre “degno”, nel senso del rispetto dell’intelligenza del telespettatore, non fu – almeno a mio parere – solo merito di competenze e professionalità, ma anche di una pratica consolidata negli anni, quella che ho sempre chiamato “RAItudine“. Che poi è rimasto l’unico vero tratto distintivo del nostro servizio pubblico anche rispetto a quelli degli altri Paesi, animati in larga misura da propositi e missioni simili.

E che cos’è questa RAItudine di cui sto vaneggiando? Beh, in estrema sintesi potrei chiamarla quella capacità di rendere leggera e parte del nostro quotidiano quella stessa pesantissima missione e quegli stessi impegnativi propositi: educare il Paese, far scoprire la bellezza delle nostre diversità ai nostri stessi connazionali, consolidare la coesione sociale e il rispetto dei valori comuni attraverso la diffusione di uno stile e di un linguaggio comune.

Tutte cose che – si badi bene – nell’immediato dopoguerra non c’erano, e che quindi andavano inventate ex novo. Una operazione che richiedeva un fortissimo senso di responsabilità, quella responsabilità che chi ha svuotato di senso il servizio pubblico sa bene di aver dovuto mettere da parte, magari con l’ipocrisia ormai ventennale dei bollini verdi e rossi che tutto e il contrario di tutto hanno fatto penetrare dal video direttamente nelle teste delle ultime generazioni.

Certo, i Bernabei che si inalberavano per le calze color carne delle gemelle Kessler erano davvero degli inguaribili e dannosissimi bacchettoni. Eppure dietro l’ingenuo scrupolo si celava proprio quella magica parola, “responsabilità”, che oggi, in virtù dell’inattaccabile alibi liberista, vorremmo rimuovere del tutto dalla tag cloud dei nuovi costruttori di immaginari, dei nuovi piani della rapprentazione di un Paese che forse ha paura del proprio essere “Paese Reale” (e infatti ne racconta un altro, che non è mai esistito).

La cosa affascinante che ho scoperto negli ultimi tempi, e che mi fa ancora sperare in un ritorno se non a quella RAI, che ha fatto ampiamente il suo tempo, a quel senso di responsabilità, è che i residui fossili della RAItudine hanno ben resistito a trent’anni di Pensiero Unico Berlusconiano e all’arrivo in massa delle sue truppe cammellate in tutti i luoghi di potere, RAI compresa.

Ricordate quando Sandra e Raimondo furono letteralmente comprati da quella che allora si chiamava “Fininvest”? Ce li ritrovammo eternamente vestiti lui in un clamoroso smoking, lei in un tripudio di paillettes obbligatorie, un po’ imbarazzati al centro di un lustratissimo studio milanese, quasi a voler essi stessi costituire l’unico motivo per farci cambiare canale. E infatti, privi di autori all’altezza e costretti a improvvisare (eh sì, il “Sandra e Raimondo Show” impallidiva di fronte al leggendario “Tante Scuse”), ci facevano cambiare due volte: la prima per andare su Canale 5, la seconda per tornare a guardare Benigni e Troisi sulle reti di stato.

Eppure proprio quella spregiudicatezza che i cugini d’oltralpe rispedirono al mittente (con tutto il cucuzzaro di “La Cinq”, che brividi) da noi trovò terreno estremamente fertile. Non ne potevamo più di Fanfani che ritardava l’arrivo della TV a colori (“gli italiani non possono permettersela in piena crisi petrolifera”), degli anatemi di Pasolini contro il consumismo che distruggeva la nostra innocenza. Perché noi quell’innocenza volevamo prenderla a martellate. Volevamo un mondo scintillante di soubrettes finalmente scollate proprio perché eravamo sessualmente repressi, perdendo così anche il treno di una vera liberazione sessuale di stampo mitteleuropeo, che invece quasi riuscì persino alla Spagna di Felipe Gonzales, ansiosa di liberarsi in fretta dalle pastoie di decenni di catto-franchismo.

Probabilmente si trattò di un passaggio obbligato. Il problema è che ne affidammo le redini a chi, come oggi sappiamo, pensava a tutt’altro. Mentre, per dire, nel 1969, quando fu allestita in RAI la diretta fiume per la conquista della luna, qualcuno che pensasse a noi, a noi telespettatori (e non al responsabile marketing della Findus, in prima battuta) c’era davvero.

E quindi, invece di copiare le musiche roboanti che contrassegnavano l’analoga moon coverage sulle privatissime CBS, ABC e NBC, c’era qualche assennato Capo Struttura che decise di attenuare l’enfasi, rilassarci con una sorta di musica d’ascensore mentre Andrea Barbato e Tito Stagno annunciavano i collegamenti con Cape Canaveral e le altre sedi collegate. Ecco, per farvi capire bene cosa intendo con RAItudine, vi invito a sbirciare le immagini di quella serata televisivamente perfetta, che – con tutti i vincoli tecnici dell’epoca – più di ogni altra cosa fa capire cosa e come dovrebbe essere un servizio pubblico quando racconta un evento di quella portata a una intera nazione. E in che modo la televisione fosse ancora in grado di incarnare il concetto di “responsabilità”.

Ebbene, la cosa che sto scoprendo in questi giorni è che l’eredità, o forse solo i residui fossili di quel tipo di indispensabili scrupoli nella televisione pubblica ci sono ancora oggi. Per esempio quando “sente” di dover adottare HTML5 nei formati dei video sul web. Oppure quando avverte l’obbligo di sperimentare l’interazione con altri schermi, quelli che la televisione privata guarda ancora con terrore. O quando ti inonda il salotto delle austere e mai interrotte note del quinto canale della filodiffusione, che oggi viene correttamente definito un canale di pubblica utilità.

Ma anche quando mette a disposizione in podcasting quasi tutte le più importanti rubriche radiofoniche, e non ha paura di usare questa parola nei richiami delle sigle finali (“tutte le puntate sono disponibili in podcast”). Qualcosa resterà, pensa la testa del broadcaster, e magari qualche nipote potrà spiegare alla nonna come non perdere più una puntata di Fahrenheit.

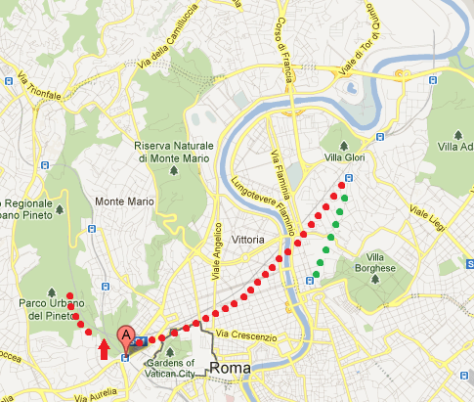

E infine quella RAItudine ancora salta meravigliosamente fuori quando un pioniere del Web 2.0 come Antonio Sofi chiama a raccolta, fin dentro i teatri di posa di Via Teulada, un manipolo di twittaroli (il neologismo è della formidabile Celestina Pistillo), con l’intento di movimentare i talk show della prima serata. Forse l’unico modo, far entrare la Rete fin dalla concezione del format, per aprire un programma come Millennium alle suggestioni e alle provocazioni di Twitter, non più e non solo un rutilante esercito di aforisti da strapazzo, ma anche una arena di vox populi in tempo reale.

Ecco, io vorrei tanto che dalla tenacia dei consapevoli e inconsapevoli, vecchi e nuovi vessilliferi della RAItudine, dell’amore per il Pubblico, del primato dello scrupolo sul modello di business imparassimo anche noi, anche noi blogger o quello-che-siamo-diventati che, lasciatemelo dire, secondo me continuiamo a scrivere e a pubblicare le cose migliori proprio quando nessuno ci paga, o meglio quando ci appaga il senso di libertà e il voler bene a chi ha la bontà di seguirci.

Perché è del tutto legittimo scrivere, parlare in pubblico, salire su un palco per essere notati e alla fine anche meritatamente ingaggiati da una radio, da una televisione o da una casa editrice. Ma quando vi leggo, che poi è un po’ come guardarvi negli occhi, le cose più belle mi arrivano quando le pensate, o le “sentite”, libere – e quindi gratis. Per me che vi leggo e – ahimé – anche per voi che le scrivete.

E non, per intenderci, quando qualcuno vi mostra i lontani bagliori delle paillettes di una imbarazzatissima Mondaini, ma solo dopo aver stilato l’inesorabile e antichissimo elenco delle regole per farvi “funzionare”.

Forse sarà una nuova Blogfest, e non lo dico solo per il fatto che si svolga a Rimini, per quanto ciò possa facilitare la logistica ed ampliare notevolmente la platea.

Forse sarà una nuova Blogfest, e non lo dico solo per il fatto che si svolga a Rimini, per quanto ciò possa facilitare la logistica ed ampliare notevolmente la platea.