Sono stati giorni un po’ convulsi, quelli delle ultime tre-quattro settimane. Come spesso accade in questo periodo dell’anno, con alle spalle un inverno segnato da una fitta sequenza di “cose da fare”, a volte senza troppo costrutto, ho sentito il bisogno di fermarmi a scambiare idee con quelle poche persone con cui ti capisci al volo per staccare un po’, soprattutto di testa.

Mi sono corse in aiuto le persone, ma anche i luoghi. Complice l’invito al Media Web Symposium di Berlino, ho raccontato agli amici del Fraunhofer le mie riflessioni su Tumblr, l’unica cosa di lungo respiro a cui ho potuto lavorare negli ultimi tempi, mettendo insieme nuovi dati e alcuni studi comportamentali sui trend d’uso dei social media.

L’ultima frase delle mie slide, peraltro, non ha alcuna base scientifica: sono io che spero di vedere nell’apparentemente inspiegabile sopravvivenza di Tumblr il possibile segnale di un riflusso. Credo che alcuni di noi inizino a cercare un buen retiro segnato da un più basso investimento cognitivo e un minor controllo sociale, con meno ostacoli alla libertà d’espressione e alla condivisione di emozioni nella loro forma più immediata. Senza, per intenderci, che le molte persone con cui abbiamo a che fare quotidianamente, online e offline, ne debbano trarre “significati” o peggio “conseguenze” secondo codici che peraltro sarebbero ancora tutti da scrivere, visto che quelli preesistenti non valgono più.

Il disagio verso i luoghi socialmente pesanti, dove ogni tuo comportamento viene letto, interpretato e giudicato da chi conosce non solo la tua identità, ma anche la tua storia vale anche, manco a dirlo, nel mondo reale. Per rimanere nella metafora di questi giorni, Roma è per me pesantissima, così come Berlino è straordinariamente leggera. Mi piacerebbe poter dire che ciò dipende da una condizione soggettiva (magari chi vive a Berlino da trent’anni potrebbe fare il ragionamento inverso), ma alcune cose mi dicono che c’è anche un problema di “predisposizione alla pesantezza”. Eternità, per intenderci, significa anche immobilità, e l’immobilità è il brodo ideale per il controllo sociale e la pretesa di una chiave di lettura universale dei comportamenti.

Forse l’unica cosa di cui non solo chi sfoglia foto su Tumblr, ma anche chi cammina per le nostre strade inizia a sentire il bisogno è liberarsi dal vincolo di necessarietà tipico di molti nostri paesaggi urbani. Ogni cosa che vediamo o sentiamo risponde a una necessità: l’insegna, il cartellone pubblicitario, il rumore del traffico, la musica nei negozi, la gran parte degli odori e dei profumi. Questi elementi non sono da respingere in quanto tali, anzi spesso è esattamente ciò che cerchiamo in una città. Ma quando sono loro a cercare pezzi della nostra vita, spesso per sfilarceli via, con la tendenza ad occupare tutto lo spazio disponibile dentro di noi, ecco che la città diventa insostenibile, ed è esattamente questo che Roma in questo frangente storico sta diventando: una somma di vincoli di necessarietà.

Se ho bisogno di un respiro più lungo, ho bisogno di spazio per farlo. E Berlino – coi suoi spazi ancora in cerca di una nuova identità, residui delle fratture del passato – mi corre in soccorso, come a volte provo a raccontare anche per immagini. Non so se Roma sia la mia Facebook, e Berlino la mia Tumblr, ma tutto sommato non importa, le metafore le lasciamo ai quotidiani manovali del significante. Ma con buona pace di Jep Gambardella, che mette tutto su un piano orizzontale (“le cose che voglio fare e le cose che non voglio fare”), l’esigenza di una prospettiva più ampia è la scoperta più importante dei miei ultimi scampoli di esistenza, da reinvestire in quelli venturi.

Prima di Berlino peraltro, grazie agli organizzatori di Medioera, delle lessons learned from Tumblr ho potuto parlare a Viterbo con persone ben più autorevoli e mentalmente libere di me come Mafe e Gallizio. Viterbo è forse l’unica provincia del Lazio che sta provando a legare il suo territorio a una “scatola delle idee”, che per ora prende la forma di un festival di cultura digitale ma che probabilmente potrebbe connotare molti altri momenti pubblici nel corso dell’anno. Ne varrebbe la pena anche anche se lo scopo fosse solo quello di far entrare nei grandi circuiti le tante cose belle e buone prodotte da questa terra, per non parlare della bellezza e dell’autenticità delle persone. Ne è venuta fuori una discussione a cavallo tra il freddo lavoro dell’analista e l’intimo rapporto che ognuno di noi ha col Web e le cose che ci stanno dentro. Sono sicuro che il nascente libro di Mafe sulla natura rivelatrice del reale di Internet aggiungerà molta carne al fuoco, su questo e su altri temi adiacenti.

So solo che da questo mese di parole, suoni e colori, come forse si sarà capito, mi rimarrà parecchio. Quindi sento di dover esprimere la mia riconoscenza a chi le ha dette, a chi li ha suonati, a chi li ha dipinti. Sperando di tornare presto sui luoghi del delitto.

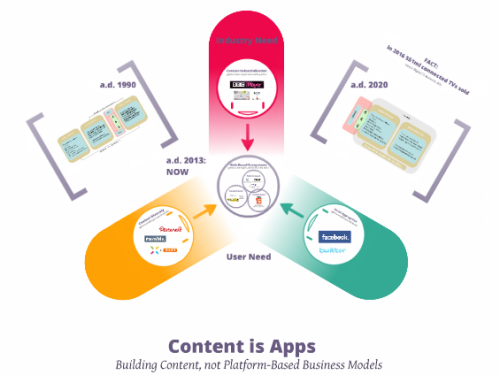

Che fare soldi facili sfruttando la convergenza tra internet e televisione fosse una chimera lo si era capito già da qualche anno. Al di là degli ostacoli “strutturali”, del resto, i nuovi modelli di business sono ancora molto immaturi. Non a caso i primi a cogliere qualche opportunità (banalmente per il fatto di avere qualche soldo da investire) sono soggetti provenienti dal “vecchio mondo”, come major e broadcasters. Chi magari avrebbe la giusta cultura e una sufficiente “verginità” per sperimentare qualcosa di davvero nuovo, come le molte startup che si stanno cimentando nell’impresa (un nome per tutti:

Che fare soldi facili sfruttando la convergenza tra internet e televisione fosse una chimera lo si era capito già da qualche anno. Al di là degli ostacoli “strutturali”, del resto, i nuovi modelli di business sono ancora molto immaturi. Non a caso i primi a cogliere qualche opportunità (banalmente per il fatto di avere qualche soldo da investire) sono soggetti provenienti dal “vecchio mondo”, come major e broadcasters. Chi magari avrebbe la giusta cultura e una sufficiente “verginità” per sperimentare qualcosa di davvero nuovo, come le molte startup che si stanno cimentando nell’impresa (un nome per tutti: