Provate ad aprire il menu “impostazioni” di Facebook. Non passa settimana che non venga introdotta una nuova funzionalità per dare all’utente il massimo controllo possibile – da un punto di vista tecnologico – del proprio account. A partire dalle liste, che permettono di scegliere chi può vedere i nostri post, per proseguire con la privacy (chi mi può contattare, chi mi può taggare, chi può vedere quello che gli altri postano nella propria timeline, ecc. ecc.) per finire con le opzioni “block” e “report”, in caso di decisioni più drastiche.

Provate ad aprire il menu “impostazioni” di Facebook. Non passa settimana che non venga introdotta una nuova funzionalità per dare all’utente il massimo controllo possibile – da un punto di vista tecnologico – del proprio account. A partire dalle liste, che permettono di scegliere chi può vedere i nostri post, per proseguire con la privacy (chi mi può contattare, chi mi può taggare, chi può vedere quello che gli altri postano nella propria timeline, ecc. ecc.) per finire con le opzioni “block” e “report”, in caso di decisioni più drastiche.

Se proviamo ad approfondire, scopriamo che è un trend generalizzato. I cosiddetti “Over The Top” players (e quindi anche Google, Amazon, EBay, ecc.) pensano così di rispondere alle crescenti – e ingiustificate – accuse di prestarsi agli abusi, quando non al compimento di veri e propri reati.

Si tratta, per carità, di funzionalità utilissime, ma che prestano il fianco a un equivoco: quello che il problema dell’uso dei social media (e quindi anche la soluzione degli abusi) sia un problema tecnologico. Cedere, come fanno gli OTT, a questo equivoco significa legittimare le posizioni di chi – spesso per difendere le proprie piattaforme di comunicazione “a una via” – accusa i social media in quanto tali, cioè “a due vie”. In quanto, per l’appunto, “social”.

In un social media, per quanto ricco di nuove funzionalità e di opzioni di personalizzazione, gli “effetti emotivi” di una azione compiuta nei nostri riguardi ha in realtà a che fare in primissima battuta coi codici (e quindi coi significati) che individualmente attribuiamo a tali azioni.

L’esempio più banale è il famigerato “Poke” di facebook. A seconda del contesto, del vissuto delle due persone che se lo scambiano, del significato individuale che gli attribuiamo se arriva da uno sconosciuto o comune se fa parte di una “storia” o di un linguaggio tra persone in confidenza, potrà voler dire molte cose diverse e determinare effetti emotivi molto diversi. Non a caso, quando fu introdotto, non avendo alcun codice comune di interpretazione, generò parecchi equivoci.

Ma i problemi principali nascono dalla confusione tra la sfera pubblica e la sfera privata. Infatti, quando scriviamo qualcosa in pubblico, spesso mandiamo un messaggio speciale a qualcuno in particolare, pensando che lo possa leggere in un certo modo, presumendo di avere un codice comune di intepretazione di quel messaggio. O magari ci rivolgiamo alla nicchia che condivide il nostro linguaggio pensando che ciò sia sufficiente perchè possa essere decodificato nel modo che desideriamo.

A volte, inconsciamente o meno, gestiamo i nostri messaggi pubblici con le logiche della comunicazione di massa. Se siamo molto noti in un ambito ristretto (se ci leggono spesso – diciamo – un migliaio di persone) ci comportiamo da “microcelebrità” e pensiamo di rivolgerci indistintamente alla nostra “micromassa”, adottando un nostro stile che riteniamo sia “micro-universalmente riconosciuto”. E tutti questi ossimori (microcelebrità, micromassa, microuniversale ecc.) dovrebbero rivelarci quanto mal riposta sia la nostra speranza di aver scritto un codice forte come quelli consolidati in anni da chi (giornali, radio, televisioni) poteva nutrire questa ambizione per il fatto di gestire canali esclusivi e monodirezionali.

Sovente ci comportiamo come quegli adolescenti che avendo una propria grezza idea di come debba svolgersi una relazione sociale rimaniamo delusi (e scornati) quando vediamo che l’interlocutore, banalmente, la vede diversamente.

Pensiamo alla famigerata funzione “visualizzato alle” di Whatsapp. il “Gruppo A” dà per scontato che l’instant messaging richieda sempre una risposta immediata. Altri, il “Gruppo B”, lo considerano un mezzo del tutto asincrono, proprio come la posta elettronica. Ebbene, i primi si sentiranno in obbligo di rispondere sempre e subito, magari anche frettolosamente. E per non avvertire la pressione di tale obbligo, troveranno utile disabilitare la funzione “visualizzato alle”. Il Gruppo B, inversamente, ignorerà serenamente quella funzione, mentre magari risulterà infastidito dalla brevità di una risposta, per quanto immediata. Ovviamente nessuno ha scritto una regola valida per tutti, e la possibilità introdotta dalla piattaforma di “non rendere pubblico il momento in cui abbiamo visualizzato un messaggio” non risolve minimamente gli equivoci che ne possono nascere.

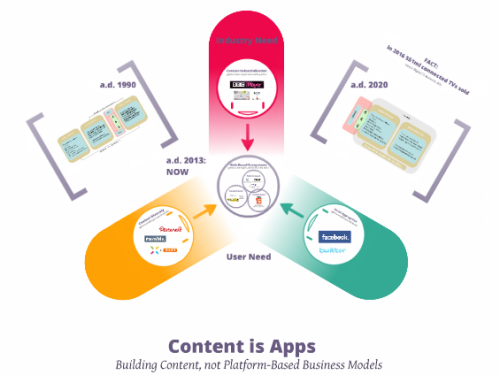

Per dissipare, negli anni, questi equivoci, occorrerà capire col tempo a quali esigenze strettamente “sociali” degli utenti vengono incontro queste tecnologie. Dobbiamo imparare la lezione degli anni ’90, quando sviluppavamo una tecnologia pensando di indurre un bisogno (c’è un’intera scuola di marketing che poggia su questo assunto) mentre di fatto stava per accadere l’esatto contrario. E’ in quegli anni che furono fatti ingenti investimenti per permettere la fantascientifica “videotelefonata”, salvo poi scoprire che a nessuno interessava essere disturbati nella propria intimità, e dover gestire l’enorme carico sociale della propria immagine, in un momento deciso non da noi, ma da chi faceva squillare il nostro telefono. Ed è sempre in quegli anni che – senza fare grossi investimenti – fu deciso di sfruttare una caratteristica dello standard GSM per permettere agli utenti di inviare brevi messaggi di testo, gli SMS. Scoprendo così che la vera esigenza a cui non era stata data risposta era appunto quella di una comunicazione asincrona e a basso impatto emotivo. Una lezione che ancora in molti sembrano non aver imparato a sufficienza.